TikTok 已经成为跨境电商的流量发动机,但要想真正形成 生意闭环,光靠站内成交还不够。很多卖家会选择将流量引导到独立站,再通过邮件/短信等私域触点做二次触达,提升复购与长期价值。这背后考验的,不只是投放和内容,而是 跨平台编排、归因模型与KPI协同 的整体能力。

本文将从 多触点编排、归因设计、素材复用、协同KPI 四个方面,拆解跨平台引流的打法。

一、多触点编排:构建完整的用户旅程

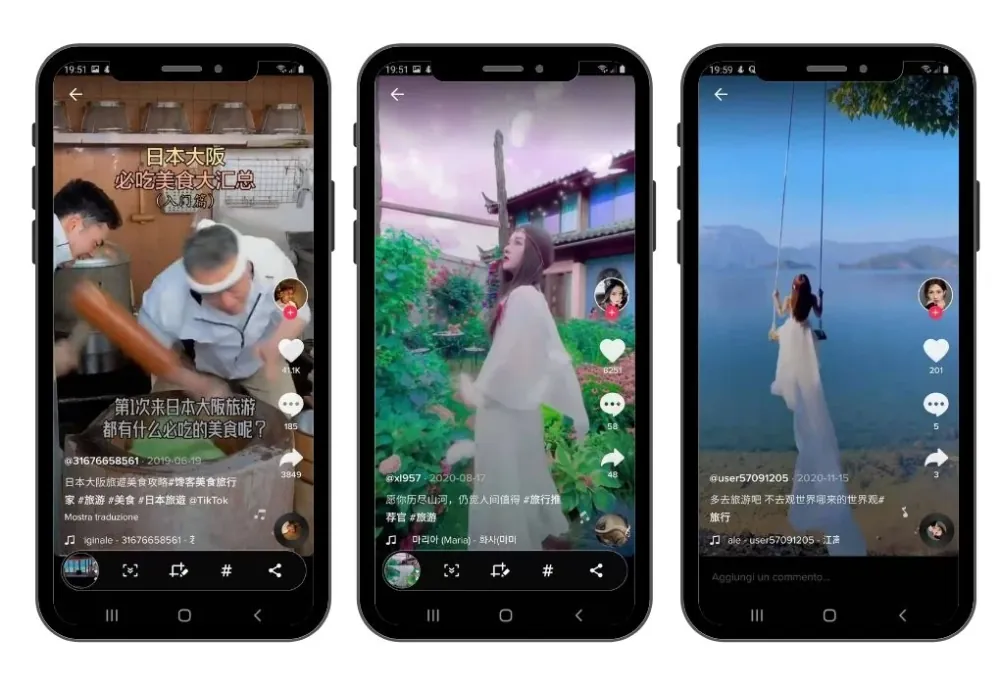

TikTok 的短视频和直播是用户的第一触点,但真正的复购和长期留存,往往发生在站外。

短视频种草:通过 TikTok 短视频或达人内容,制造兴趣点和初始转化。

站内店铺/站外落地页:用户可以直接在 TikTok Shop 下单,或者被引导到独立站落地页,承接更多 SKU、品牌故事或差异化优惠。

邮件/短信复购:获取用户的邮箱/手机号后,通过 EDM 或 SMS 触达,推送新品、优惠或内容,提高 LTV(客户生命周期价值)。

👉 落地建议:为每个阶段设计“接力棒”。短视频负责曝光,落地页负责转化,邮件/短信负责留存。

二、归因设计:谁带来了这笔订单?

跨平台的最大难题就是 归因:TikTok 的点击、独立站的转化、邮件的复购,该怎么算到一个用户身上?

UTM 参数:在短视频和广告链接里加上

utm_source=tiktok&utm_campaign=summer_sale等参数,实现跨平台追踪。像素回传:TikTok Pixel、Facebook Pixel、Google Analytics 等埋点,帮助追踪用户路径。

归因模型:

首触归因:把订单归功于用户的第一个触点(常用于品牌种草)。

末触归因:把订单算给最后一个触点(常用于转化效果评估)。

数据驱动归因:通过多点分析,动态分配不同触点的贡献度,更真实地还原用户旅程。

👉 落地建议:对于新手卖家,先用末触归因为主,逐步过渡到数据驱动归因,以减少模型复杂度。

三、素材复用:同一条内容,不同平台打法

内容跨平台投放时,不能“一刀切”,而要适配不同平台的生态。

比例与时长:TikTok 以 9:16 竖屏、15–60 秒为最佳;Instagram Reels 适合 30 秒;YouTube Shorts 更容忍 60 秒以上。

CTA(行动号召):TikTok 偏“轻决策”,如“点击购物车”;独立站落地页要更强的购买驱动;邮件则要“个性化推荐+优惠”。

风格适配:TikTok 强调原生感,独立站则更偏品牌感,邮件/短信强调精准和利益点。

👉 落地建议:建立“素材母版”,在剪辑时预留不同版本,避免重复制作。

四、协同KPI:跨平台目标要有“一致口径”

如果 TikTok 团队只看播放量,独立站团队只看转化率,邮件团队只看开信率,那最终全链路表现一定是割裂的。

协同 KPI 设计思路:

统一主指标:以 GMV / LTV 为核心。

分阶段指标:

TikTok:CTR、完播率、加购率。

独立站:转化率、AOV(平均客单)。

邮件/短信:复购率、留存率。

联动复盘:定期复盘时,三个环节数据要串联起来,形成“因果链”。

👉 落地建议:建立跨平台“数据中台”,用同一主键(如订单号/用户ID)把所有环节的数据打通。

结语:TikTok只是起点,不是终点

跨境电商不再是“单平台博弈”,而是 全链路协同。

TikTok 提供流量和种草,

独立站承接转化和品牌建设,

邮件/短信完成留存和复购。

当你能把这三者串成闭环,并用统一的归因和KPI来管理,就能真正构建出 高效率的跨平台增长引擎。